АЛЬМАНАХ "ДЕДЫ"

Д. В. Ободовский

Э. М. Зайковский

Камень-Лягушка из Минска!

Сенсационные археологические находки в наше время крайне редки. Но как оказалось, порой они находятся у всех на виду. Следует просто внимательно относиться к окружающим нас вещам и хотя бы немного интересоваться историей родного края. Так случилось и с нашей находкой. Начну с предистории. Надеюсь, читатель простит за лирическое отступление.

В юности, в 80-х годах прошлого века, в жаркие летние деньки мы с ребятами частенько ходили на реку, а после купания всей компанией направлялись к родничку, попить ледяной воды. Неизменно наш маршрут проходил мимо высокого песчаного холма. На крутом откосе из песка торчала часть камня с какими-то знаками, линиями, волнами. Подобраться к валуну, для осмотра, возможности не было. Песчаные склоны холма были круты и осыпались при любой попытке подъема, верхняя же часть камня была покрыта слоем песка.

Прошли годы, как-то прогуливаясь с сыном в тех местах, я вспомнил о камне. Холма в том виде, в каком я его помнил, уже не оказалось (видимо, песок брали для строительных работ). Зато камень был раскопан и доступен для осмотра. К большому удивлению, на верхней части камня обнаружилось изображение. Это было изображение некоего фантастического существа, на боковых частях камня − изображения волн и спиралей. Мы несколько раз возвращались к камню, измерили его (камень из мелкозернистого гранита, около 2 метров в поперечнике, 1,2 метра− высота видимой над землей части, глубина рисунка− от 4 до 70 мм, ориентация фигуры − головой на восток нижней частью на запад), сделали множество фотографий и прорисовок (см. фото камень). Прорисовки показали, что ни одна линия рисунка не заканчивается, а плавно перетекает в следующее изображение, причем все линии уходят на невидимую под землей часть. Камень выглядел очень древним (напомню, раньше он был под слоем песка на глубине порядка 1 метра). За разгадкой природы существа изображенного на камне мы решили обратиться к профессионалам в Институт истории НАН Беларуси.

Вместе со специалистом в области истории и археологии, давно занимающимся исследованием культовых валунов, Зайковским Эдвардом Михайловичем мы снова посетили камень. Находка оказалась уникальной, на территории Республики Беларусь ранее валунов с подобными изображениями найдено не было. Как правило, на найденных на территории Беларуси валунах находят достаточно простые рукотворные изображения (тарелки, стрелы, различные углубления, короткие надписи, кресты и другие солярные знаки). У каждого камня есть свое имя и практически с каждым связаны местные предания.

Мы попробовали самостоятельно провести расследование и попытаться выяснить назначение найденного нами камня. Что имеет особое значение в определении происхождения и пути развития Белорусской нации с древних веков и до наших дней.

Найти какие либо сведения или легенды, связанные именно с камнем, в районе его расположения не удалось. Возможно, он просто очень долгое время был недоступен, находясь под слоем песка. Однако само местоположение достаточно известно. Недалеко находится очень старое кладбище, храм и святой источник (на кладбище до сих пор сохранились могилы 19 века, кладбище было основано как кладбище деревни Крупцы). Из истории храма известно, что в 1612 году в окрестностях города Минска, на роднике была чудесно явлена икона Божией Матери, которую, по названию существовавшего здесь имения Крупцы, стали называть Крупецкой. ("В 5 верстах от города Минска стоит деревня Крупцы помещика Вериги»).

В 19 веке эти места описывали так: «Издревле славная чудотворной иконой Божией Матери. Сюда по воскресениям из города от мала до велика, особенно летом, в так называемую по-здешнему обычаю молодиковую неделю (первую неделю новолуния) спешат, как бы для успокоения души от сует городских, поставляя за священную обязанность пред образом Богоматери излить религиозные свои чувства, утешить себя в скорбях, неразлучных с каждым в этой жизни и утолить жажду души и тела струями живоносного источника, истекающего из-под самого алтаря храма, стоящего на горе. Воде этой чистой, пресной приписывают целительную силу, особенно от болезней глаз, для приемлющих её с верою. Самое положение Крупцов (см. фото карты) соответствует святости места, ибо расположены они на возвышении между рощами и текущею внизу рекою Свислочью, на коей стоит сам город Минск, и дорога сюда пролегает по берегу речки, окаймлённой с обеих сторон лесом, и таким образом чрез путешествие в Крупцы удовлетворяется кроме религиозного чувства и чувство изящного».

Со временем у источника возвели часовню, куда и поместили обретенную икону. Затем было произведено переустройство Крупецкой церкви. В 1856 году по инициативе минского губернатора Феодота Шкляревича вместо обветшавшей часовни в Крупцах было выстроено, на добровольные пожертвования, новое большое церковное здание. В 1924 году властями церковь была закрыта. В 1936 году и Свято-Покровская церковь в Крупцах подверглась насильственному разрушению - её по брёвнам разобрал местный колхоз. Но водный источник продолжал притягивать паломников. Одна из старожилов Минска вспоминает: «Когда люди стали ходить на Криницу (1944-1946 годы), храм уже был разрушен, а у подножия холма верующие находили обломки от икон, которые собирали и сжигали. Сам источник находился внизу, вокруг росли деревья. Ходили к нему круглый год, обычно через дворы, приносили крест, в развилках деревьев ставили свечи».

Попытки найти камни со схожими изображениями успехом не увенчались. Однако удалось найти информацию о камне с изображениями, отдаленно напоминающими изображение на камне, найденном нами. Этот камень расположен в Тульской области РФ (см. фото Сныховский камень), предварительно датируется 3м тысячелетием до н. э., датировку производили согласно возрасту найденного неподалеку (в радиусе 2 км.) городища. Городище принадлежит Юхновской и Мощинской культурам (балтские по этнической принадлежности). Интересный факт: недалеко от камня, найденного в России, также находится святой источник «Над источником раньше стояла древняя церковь Василия Анкирского, это была одна из древнейших церквей Белёва, родник называется Василием Прозренным, но христианская церковь не знает такого святого, глаза от источника лечили во все времена, в известное время – тайно» и как в случае с местом расположения найденного нами камня оба источника, по поверью, исцеляли глаза. Изображение на камне интерпретировали как две рыбы, причем одна несет в себе икру; беременная бобриха (внутри нее тщательно прорисован плод); фаллос (возможна и другая интерпретация изображений). Профессор В. А. Чудинов обнаружил на камне надписи и интерпретировал их как «БОГЪ, МАКАЖЬ» (заявление спорно, однако, Макошь или Мокошь – женское божество, покровительница женского начала, плодородия, брака, родов, домашнего очага, идолы Макоши устанавливали у водоемов и ручьев, священный день – пятница).

За пару километров от найденного нами валуна находится известное городище Банцеровщина. Получившая от нее название банцеровская археологическая культура была распространена на территориях Минской, Витебской и Могилёвской областей Беларуси вV — VIII векaх н.э. Большинство исследователей (А.Г. Митрофанов, В.В. Седов, И.П. Русанова и др.) считали носителей банцеровской культуры балтами. Особую позицию занимал Л.Д. Поболь, который считал эти племена одним из ответвлений пражской славянской культуры. Впрочем, в нижнем слое городища имеются материалы и более ранней культуры штрихованной керамики (начало нашей эры).

| |

|

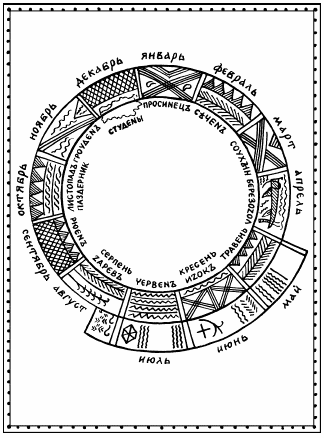

| ФОТО КАЛЕНДАРЬ |

|

Сопоставляя различные исторические и фольклорные данные, мы постараемся разобраться, что же все-таки изображено на найденном нами камне.

Для начала попробуем интерпретировать название деревни Крупцы. Само слово достаточно архаично и происходит от праслав. формы, от которой в числе прочего произошли: ст.-слав. кроупа (др.-греч. Ψιχίον), укр. крупа, болг. кру́пка «крошка», сербохорв. кру́па «крупа, град», словенск. krúpa «перловая, ячневая крупа», чешск. kroupa «крупа, град», словацк. krúpa, польск., в.-луж. krupa, н.-луж. kšuра. Как сообщает «Этымалагічны слоўнік беларускай мовы”(т.5), словом “крупец” бассейне Днепра называют незамерзающий короткий приток. Близко по звучанию латышск. kraũpis «парша; жаба», kr̨aũpa «бородавка, струп», лит. kraupùs «шершавый, неровный», krùpis «жаба». Деревня с названием Крупец есть в Добрушском районе Гомельской области, в центре этой деревни, на берегу реки Крупки археологами обнаружено городище раннего железного века и периода Киевской Руси.

Наиболее интересно балтское толкование названия Крупец как жаба или лягушка. Напомним, что ранее на этой территории проживали балтские племена банцеровской культуры. Изображение существа на камне действительно можно принять за изображение лягушки. Волны, идущие по боковым сторонам камня, можно интерпретировать как символ женского начала, символ воды или дождя. Рядом действительно располагалось русло реки Свислочь и болотистые места (так что символика воды оправдана).

Слово лягушка позднего возникновения (лягушка : «бесхвостое земноводное с длинными задними ногами, приспособленными для прыганья" отмечается в русских словарях с первой половины XVIII века, образовано это русское по происхождению слово при помощи суффикса -к- от лягуха, в свою очередь, оформленного посредством суффикса -ух- от ляга "нога, бедро»).

Изначально у славян использовалось слово жаба. От праслав. формы *gēbā, от которой в числе прочего произошли: укр. жа́ба, болг. жа́ба, сербохорв. жа̏ба, словенск. žába, чешск. žába, словацк. žaba, польск. żaba, в.-луж., н.-луж. žaba, полаб. zobó.

Образ лягушки в поверьях связан с женской символикой (напомним наличие изображений волн, как женской символики, на найденном нами камне). Из-за сходства лап лягушек с человеческими руками считают, что лягушка в прошлом была женщиной. Увидев весной первую лягушку, называют ее “панной”. Существует примета, что если в доме будет много лягушек, то первым посетителем на Рождество, Новый год, Пасху, Благовещение и другие большие праздники окажется женщина.

По народным представлениям, лягушки — обращенные люди (заметим, что зачастую культовые валуны - это тоже обращенные люди или звери). Существует поверье, будто бы у самок лягушек длинные волосы и женская грудь, а у самцов борода. Придет время, когда они вновь станут людьми, а ныне живущие люди превратятся в лягушек. Поэтому бить лягушку грех. Запрет убивать лягушек объясняют так: рука отсохнет, будут болеть глаза (напомним, что источник ,находящийся недалеко от нашего камня ,считался целебным для глаз).

Часто считают также, что убийство лягушки способно вызвать дождь (снова символика воды). Причину засухи в некоторых местах видят в том, что жаба закрыла источник. Чтобы пошел дождь, убивают прыгающих лягушек и блох, нанизывают на нитку и вывешивают на кусте, приговаривая: “Как эти блохи и лягушки повисли, чтобы тучи повисли”. Для вызывания дождя совершают обрядовое убиение, а иногда и похороны других “гадов”: ужа, гадюки, ящерицы, рака, вши, насекомого медведки, паука и др.

Лягушка и жаба обладают такой силой взгляда, что могут сглазить человека или животное. Когда лягушка смотрит на человека, она пересчитывает ему зубы, и они от этого выпадают. Жаба может также плюнуть человеку в глаза, и он ослепнет. Опять мы видим связь с болезнями глаз.

Существует и множество примет (что указывает на обрядовые гадания) с участием лягушки. Появление лягушки в доме служит предвестьем прихода нежеланных гостей, несчастья, смерти в доме. Сыр от присутствия лягушки в доме становится ноздреватым. Женщине нельзя брать лягушку в руки, иначе хлеб не будет ей удаваться. Лягушка, выскочившая на дорогу перед путником, особенно рыбаком, сулит неудачу. С началом кваканья лягушек связаны приметы о погоде. Если кваканье пришлось на скоромный день, коровы будут давать больше молока. При первом весеннем кваканье люди кувыркались по земле, чтобы быть здоровыми и чтобы не болела спина. Увидеть первую лягушку в траве — к удаче, в воде — к несчастью, вверх животом — к покойнику.

В Древнем Египте с головой лягушки изображались некоторые боги:Хекет (богиня плодородия, связанная с загробным миром) и даже Амон. В Бирме и Индокитае с образом лягушки нередко связывается злой дух, который проглатывает луну (поэтому лягушка считается причиной затмения). Следует заметить, что изображение фигуры на найденном нами камне расположено головой на восток (путь луны по небу происходит с запада на восток), во многих религиозных культах символом луны считается лягушка, например в Китае лягушка символизирует инь – женское лунное начало, бессмертие и долголетие. Луна – символ возрождения из царства мертвых. В гимне лягушкам («Ригведа» VII 103 говорится, что лягушки появляются в сезон дождей и подают голос, пробуждённый к жизни богом грозы Парджаньей при этом лягушки обращаются к своим сородичам, «как сын к отцу» (т. е. к Парджанье). Некоторые исследователи полагают, что гимн лягушке представляет собой словесную часть ритуала вызывания дождя с помощью лягушки, известного и в современной Индии.

Как и змее, лягушке в некоторых местах приписывается роль домашнего покровителя. Словаки верили, что в каждом доме есть своя “хозяйка” в виде лягушки. В окрестностях Кракова, согласно местному преданию, под парой лип, оставшихся от парка графа Потоцкого, обитала лягушка с человеческим телом, которой раз в год в Страстную пятницу (напомним, что пятница – священный день богини Макоши) одна женщина бросала листочки освященной зелени, отчего ее коровы давали много молока.

Лягушку считают животным, родственным змеям и другим “гадам”. Лягушка, семь лет не видевшая солнца, превращается в летающего змея. С культом поклонения лягушке связана и сказка о царевне- лягушке. Исходя из описанного выше материала, можно сделать вывод о древнейшем поклонении лягушкам. В Украинском Полесье жабу считают матерью ужа или верят, что она «играет» с ужом, как жена с мужем, и спаривается с ним.

О поклонении ужам на территории Беларуси известно давно. В Полесье ужей, поселившихся в доме, так и зовут: домовой уж, домовик. Hа Буковине считается, что они пpиносят счастье. Запpет на убийство домовой змеи чаще всего объясняют тем, что домовые змеи — души пpедков (напомню, что по некоторым поверьям, души предков вселяются в лягушку). У поляков считалось, что каждый человек имеет свою змею-двойника и оттого змей убивать нельзя. Стоит только ужу угодить, и он будет пpиносить в дом счастье. «Кpестьяне - белоpусы кладут домашним ужам пищу и питье и вообще заботятся о том, чтобы не pаздpажать их. Hам не pаз пpиходилось слышать, что в Полесье есть много pучных ужей, котоpые едят из одной миски с детьми» (Богданович, 1895).

В Укpаине было два змеиных пpаздника: 21 апpеля и 27—28 сентябpя. Заметим, что на обрядовых сосудах – календарях славян V века н. э., апрель и сентябрь месяцы обозначались знаками волн (снова женское начало, вода, дождь, см. фото календарь).

Змея, выполняет роль посредника между миром живых и миром мертвых. Обитающая в доме змея воплощает душу предка. Ужи, живущие на кладбище, стерегут умерших. Символом змеи считается спиралевидное изображение.

Определенный интерес представляет приведенное выше упоминание о традиции празднования чудотворной иконы Божьей Матери в молодиковую неделю, т.е. в новолуние. У славянских народов повсеместно был распространен обычай молиться на новолуние, при виде месяца крестились или кланялись для здоровья и плодородия, загадывали желания. К первой фазе лунного цикла приурочивались девичьи гадания о замужестве. Время молодого, растущего месяца обычно трактовалось как благоприятное для начала любых работ, особенно для роста, для всего растущего, развивающегося.

На найденном камне, мы то же можем рассмотреть несколько изображений спиралей (во множестве известны рельефные изображения Горгоны Медузы со спиралевидными завитками волос, известны позднеантичные скульптуры Юпитера-спираленосца , спирали запечатлены на капителях античных колонн (ионический ордер), в прическе древнего кельтского божества и т.д. и т.п. , в славянских украшениях спирали постоянно встречаются в виде височных колец и подвесок, точно такая же спиральная конфигурация у некоторых древнегреческих фибул (застежек) и в орнаменте древнескандинавских диадем (полукорон), некоторые из золотых украшений, найденных Шлиманом в Трое (браслет, брошь, заколки), сплошь испещрены мельчайшими спиралями высокохудожественного исполнения). Можно наблюдать, что спиралевидные петроглифы (резные изображения на камнях) в дни солнцестояния освещались через щели в мегалитических сооружениях и рассекались солнечными лучами. Применение таких знаков могло быть связано с образами "смерти и воскресения". Спираль также связана с душами богов и королей, с вызывающими дождь животными и рептилиями, со свернувшейся и спящей змеей Кундалини. Боги смерчей и природных стихий и движений, такие как Рудра или Пушан ,имеют прически в форме спиралей или раковин. Спираль связана также с пупком как центром силы и жизни. (см. фото спирали).

Исходя из проанализированных нами материалов, можно сделать вывод о том, что поклонение лягушкам и другим хтоническим животным было широко распространено по всему миру и в том числе на территории Беларуси. В качестве объекта поклонения мог выступать найденный нами камень. Поклонение камням в некоторых местах Беларуси дожило до наших дней. Последнее языческое капище в Минске, где поклонялись валуну «Дед», было ликвидировано в 1905 году. На территории Минской области находится значительное количество культовых валунов, некоторые из них были собраны в музее валунов в микрорайоне Уручье (см. фото похожие камни).

В качестве рабочей гипотезы, считать камень местом поклонения очень архаичному, индоевропейскому культу богини воды - стража загробного мира, в антропоморфном виде лягушки (возможно, в более поздней трактовке, поклонение богине Макоше с лицом стилизованным под лягушку). Можно попытаться, умозрительно, восстановить картину поклонения найденному нами камню.

Скорее всего, мы имеем дело с древним святилищем (я ранее не упоминал, но в районе местонахождения камня есть и другие камни, как крупные, так и мелкие валуны со следами обработки см. фото камни рядом) где происходило поклонение богине воды и плодородия, символом которой являлась лягушка. К богине обращались в весенние месяцы с просьбами о хорошем урожае и ниспослании дождей. Святой источник использовался в ритуальных целях вызывания дождя и лечения болезней глаз. Возможно, воду из источника предварительно освящал жрец у найденного нами камня, так как это делал, в 19 веке, служитель при валуне «Дед» в Минске (подробнее о капище в Минске постараемся рассказать в последующих публикациях о поклонении камням). Сама лягушка считалась священным, табуированным животным. По поведению лягушек служители культа проводили гадания. Через лягушку передавали послания душам умерших (о чем свидетельствует ориентация фигуры на камне - головой на восток, многие древние культуры хоронили своих умерших головой на восток, восток символизировал возрождение, новую жизнь, а запад связывался со смертью). Возможно, держали в домах священных лягушек. Осенью богиню благодарили за урожай, играли свадьбы, почитали души предков. Постепенно культ богини лягушки трансформировался в культ поклонения змеям, его остатки дожили до наших дней благодаря сказкам и поверьям.

Каким бы не было назначение найденного нами валуна, он должен иметь свое имя, наверно правильнее всего было бы назвать его по месту расположения, Крупецким камнем (как вариант Минским камнем).

Список использованной литературы:

- Рыбаков Б.А.Язычество древних славян. М., 1981.

- В. А. Чудинов «Камень из Белева Тульской области» Академия тринитаризма http://www.runitsa.ru/publications/publication_171.php

-Вінакураў В.Ф., Дучыц Л.У., Зайкоўскі Э.М., Карабанаў А.К. Камяні з штучнымі паглыбленнямі.// Археалогія Беларусі. Энцыклапедыя ў двух тамах.Том 1.Мн., 2009.

- Г. Михеев «Прозренный и зубной» http://www.gennadym.okis.ru/prozr.html.

- А. Александрова «Животные в Мифологии» http://myfhology.narod.ru/myth-animals/frog.html.

- Орнаменты. Стили. Мотивы. Иллюстрации. Издательский дом Удмуртский университет

Н.С. Ворончихин, Н.А. Емшанова.

- Моора Х.А. .О древней территории расселения балтийских племен.// Советская археология, 1958, № 2.

-Славянские древности. Этнолингвистический словарь под редакцией Н.И.Толстого. Том 3. М.,2004.

- М. Фасмер «Этимологический словарь русского языка»

- Сайт Минск старый, Минск новый «Храм Покрова Пресвятой Богородицы» http://www.minsk-old-new.com/minsk-3213.htm

СЕКРЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Д. В. Ободовский

Царевна-Лягушка родом из Минска!

Сенсационные археологические находки в наше время крайне редки. Но как оказалось, иной раз они у всех на виду. Следует просто внимательно относиться к окружающим нас вещам и хотя бы немного интересоваться историей родного края. Так случилось и с нашей находкой. Начну с предистории. Надеюсь, читатель простит за лирическое отступление.

В юности, в 80-х годах прошлого века, в жаркие летние деньки мы с ребятами частенько ходили на реку, а после купания всей компанией направлялись к родничку, попить ледяной воды. Неизменно наш маршрут проходил мимо высокого песчаного холма. На крутом откосе из песка торчала часть камня с какими-то знаками, линиями, волнами. Подобраться к валуну, для осмотра, возможности не было. Песчаные склоны холма были круты и осыпались при любой попытке подъема, верхняя же часть камня была покрыта слоем песка.

Прошли годы, как-то прогуливаясь с сыном в тех местах, я вспомнил о камне. Холма в том виде, в каком я его помнил, уже не оказалось (видимо, песок брали для строительных работ). Зато камень был раскопан и доступен для осмотра. К большому удивлению, на верхней части камня обнаружилось изображение. Это было изображение некоего фантастического существа, на боковых частях камня − изображения волн и спиралей. Мы несколько раз возвращались к камню, измерили его (камень из мелкозернистого гранита, около 2 метров в поперечнике, 1,2 метра− высота видимой над землей части, глубина рисунка− от 4 до 70 мм, ориентация фигуры − головой на восток нижней частью на запад), сделали множество фотографий и прорисовок (см. фото камень). Прорисовки показали, что ни одна линия рисунка не заканчивается, а плавно перетекает в следующее изображение, причем все линии уходят на невидимую под землей часть. Камень выглядел очень древним (напомню, раньше он был под слоем песка на глубине порядка 1 метра). За разгадкой природы существа изображенного на камне мы решили обратиться к профессионалам в Институт истории НАН Беларуси.

Вместе со специалистом в области истории и археологии, давно занимающимся исследованием культовых валунов, Зайковским Эдвардом Михайловичем мы снова посетили камень. Находка оказалась уникальной, на территории Республики Беларусь ранее валунов с подобными изображениями найдено не было. Как правило, на найденных на территории Беларуси валунах находят достаточно простые рукотворные изображения (тарелки, стрелы, различные углубления, короткие надписи, кресты и другие солярные знаки). У каждого камня есть свое имя и практически с каждым связаны местные предания.

Мы попробовали самостоятельно провести расследование и попытаться выяснить назначение найденного нами камня. Что имеет особое значение в определении происхождения и пути развития Белорусской нации с древних веков и до наших дней.

Найти какие либо сведения или легенды, связанные именно с камнем, в районе его расположения не удалось. Возможно, он просто очень долгое время был недоступен, находясь под слоем песка. Однако само местоположение достаточно известно. Недалеко находится очень старое кладбище, храм и святой источник (на кладбище до сих пор сохранились могилы 19 века, кладбище было основано как кладбище деревни Крупцы). Из истории храма известно, что в 1612 году в окрестностях города Минска, на роднике была чудесно явлена икона Божией Матери, которую, по названию существовавшего здесь имения Крупцы, стали называть Крупецкой. Особые дни почитания иконы приходились на новолуние. Вода в роднике считалась лечебной при болезни глаз.

Со временем у источника возвели часовню, куда и поместили обретенную икону. Затем было произведено переустройство Крупецкой церкви. В 1856 году по инициативе минского губернатора Феодота Шкляревича вместо обветшавшей часовни в Крупцах было выстроено, на добровольные пожертвования, новое большое церковное здание. В 1924 году властями церковь была закрыта. В 1936 году и Свято-Покровская церковь в Крупцах подверглась насильственному разрушению - её по брёвнам разобрал местный колхоз. Но водный источник продолжал притягивать паломников. Одна из старожилов Минска вспоминает: «Когда люди стали ходить на Криницу (1944-1946 годы), храм уже был разрушен, а у подножия холма верующие находили обломки от икон, которые собирали и сжигали. Сам источник находился внизу, вокруг росли деревья. Ходили к нему круглый год, обычно через дворы, приносили крест, в развилках деревьев ставили свечи».

Попытки найти камни со схожими изображениями успехом не увенчались. Однако удалось найти информацию о камне с изображениями, отдаленно напоминающими изображение на камне, найденном нами. Этот камень расположен в Тульской области РФ (см. фото Сныховский камень), предварительно датируется 3м тысячелетием до н. э., датировку производили согласно возрасту найденного неподалеку (в радиусе 2 км.) городища. Городище принадлежит Юхновской и Мощинской культурам (балтские по этнической принадлежности). Интересный факт: недалеко от камня, найденного в России, также находится святой источник «Над источником раньше стояла древняя церковь Василия Анкирского, это была одна из древнейших церквей Белёва, родник называется Василием Прозренным, но христианская церковь не знает такого святого, хотя глаза от источника лечили во все времена, в известное время – тайно» то есть, как в случае с местом расположения найденного нами камня, оба источника, по поверью, исцеляли глаза. Изображение на камне интерпретировали как две рыбы, причем одна несет в себе икру; беременная бобриха (внутри нее тщательно прорисован плод); фаллос (возможна и другая интерпретация изображений).

За пару километров от найденного нами валуна находится известное городище Банцеровщина. Получившая от нее название банцеровская археологическая культура была распространена на территориях Минской, Витебской и Могилёвской областей Беларуси вV — VIII векaх н.э. Большинство исследователей (А.Г. Митрофанов, В.В. Седов, И.П. Русанова и др.) считали носителей банцеровской культуры балтами. Особую позицию занимал Л.Д. Поболь, который считал эти племена одним из ответвлений пражской славянской культуры. Впрочем, в нижнем слое городища имеются материалы и более ранней культуры штрихованной керамики (начало нашей эры).

Сопоставляя различные исторические и фольклорные данные, мы постараемся разобраться, что же все-таки изображено на найденном нами камне.

Для начала попробуем интерпретировать название деревни Крупцы. Само слово достаточно архаично и происходит от праслав. формы, от которой в числе прочего произошли: ст.-слав. кроупа (др.-греч. Ψιχίον), укр. крупа, болг. кру́пка «крошка». Близко по звучанию латышск. kraũpis «парша; жаба», kr̨aũpa «бородавка, струп», лит. kraupùs «шершавый, неровный», krùpis «жаба». Деревня с названием Крупец есть в Добрушском районе Гомельской области, в центре этой деревни, на берегу реки Крупки археологами обнаружено городище раннего железного века и периода Киевской Руси.

Наиболее интересно балтское толкование названия Крупец как жаба или лягушка. Напомним, что ранее на этой территории проживали балтские племена банцеровской культуры. Изображение существа на камне действительно можно принять за изображение лягушки. Волны, идущие по боковым сторонам камня, можно интерпретировать как символ женского начала, символ воды или дождя. Рядом действительно располагалось русло реки Свислочь и болотистые места (так что символика воды оправдана).

Слово лягушка позднего возникновения:

«бесхвостое земноводное с длинными задними ногами, приспособленными для прыганья». Изначально у славян использовалось слово жаба. От праслав. формы *gēbā, от которой в числе прочего произошли: укр. жа́ба, болг. жа́ба, сербохорв. жа̏ба, словенск. žába, чешск. žába.

Образ лягушки в поверьях связан с женской символикой (напомним наличие изображений волн, как женской символики, на найденном нами камне). Из-за сходства лап лягушек с человеческими руками считают, что лягушка в прошлом была женщиной. Увидев весной первую лягушку, называют ее “панной”. Существует примета, что если в доме будет много лягушек, то первым посетителем на Рождество, Новый год, Пасху, Благовещение и другие большие праздники окажется женщина.

По народным представлениям, лягушки — обращенные люди (заметим, что зачастую культовые валуны - это тоже обращенные люди или звери). Существует поверье, будто бы у самок лягушек длинные Продолжение »